会員登録をされた方、弊社セミナー・個別相談時に会員登録いただいた方はNAN物件情報を含む全てのコラムをご覧いただけます。(入会費、年会費はかかりません)

2025/06/08 ライフプラン

株式投資を行う上で注目されるのが「株主優待」です。雑誌やWEBサイトでも頻繁に特集が組まれ、投資初心者からも人気を集めています。株主優待とは、ある一定数以上の株式を保有している株主に対して、企業が物品やサービスなどの特典を提供するものですが、その内容は自社製品をはじめギフトカードなど多岐に渡ります。今回は、株主優待の仕組みやメリット、最新の動向について詳しく解説します。投資戦略の選択肢を広げて資産運用の最適化を図りましょう。

株主優待は、企業が株主に対して還元する制度の一つであり、一定数以上の株式を保有している株主に対して、物品やサービスなどの優待品を提供します。制度自体は任意となっているため、企業により内容は異なり、すべての企業が実施するわけではありません。しかし、株を持つことで、配当金以外にもサービスを受けられることは個人株主にとって大きな魅力です。投資初心者が株主優待を目的に投資を始める例もあり、個人投資家にとって投資先を選定するための重要な要因の一つとなっています。

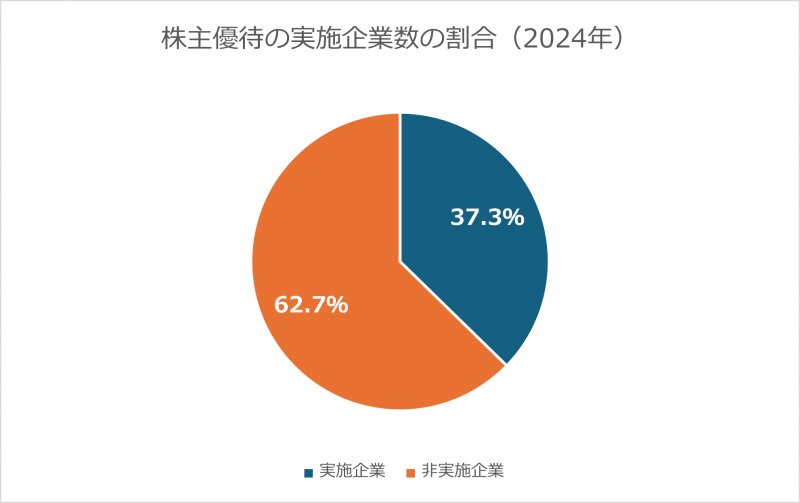

大和インベスター・リレーションズの調査によると2024年8月末時点では全上場企業の約3分の1となる1,494社が株主優待を実施しています。

大和インベスター・リレーションズ「株主優待の最新トレンド 2025 年 1 月」を参考に作成

株主優待実施銘柄のピークは2019年の1,532社でした。コロナ禍の影響で株主優待を廃止する企業が増えました。他に、公平な利益還元のためといった理由や、経営不振・上場廃止のためといった理由も挙げられましたが、再び増加に転じる動きもみられます。

株主優待を受け取るためには、株主としての権利を得られる株主を確定する日である「権利確定日」に規定の株数を保有している必要があります。権利確定日は各企業の指定によって決まり、決算日と同日であることが多いです。

ただし、株式の買い付けから受け渡しまでにはタイムラグがあるため、権利確定日の2営業日である「権利付き最終日」までに株を保有し、株主名簿に名前が記載される「権利落ち日」まで株主としての権利を維持する必要があります。

2018年に株式の売買単位が1単元100株に統一されましたが、企業によって株主優待を受けるための条件は異なります。通常は100株以上とする企業が多いですが、企業ごとの規定を確認しましょう。

また、配当金との違いについても確認しておきましょう。株式を発行した企業が利益を上げると、利益を株主に分配します。利益分配のことを配当といい、配当金として現金で還元されます。企業が安定した利益を上げ、配当を出すことで個人投資家が株に魅力を感じて継続的に所有しやすくなります。数ヶ月後に配当金が支払われます。配当金は決算時の財務状況を踏まえて決まり、決算月後に分配される「期末配当」と、その他の時期に分配される「中間配当」があります。配当金は、出資額や業績により金額が変動し、業績が悪化すると支払われないこともあります。配当金も、株主優待と同様に「権利確定日」に受け取る権利が決まります。

株主優待の内容は企業によって多種多様です。

自社や自社グループの製品・サービスの優待

自社製品を優待品として提供する企業は多く、株主にとって企業の特徴を理解しやすいというメリットがあります。たとえば、食品・飲料会社では食料品のギフトセットや日用品・医薬品・化粧品会社などでも自社商品の詰め合わせなどが代表的です。

また、自社サービスの割引券を提供する企業も多く、企業のサービスを利用している株主にとってはサービスをお得に受けられ、企業の売上向上にも貢献できます。たとえば、鉄道会社や航空会社は普通運賃から割引になる優待券を発行しています。レストランチェーンでは優待食事券、小売業界では優待買物割引券が人気です。日常生活のなかで活用できる優待も人気を集めています。

金券類やその他の特典

個人向けの商品やサービスがない企業において、金券類を株主優待として提供する傾向があります。金券類は換金性・汎用性が高く、人気の優待です

QUOカードや図書カード、お米券、ギフトカード、カタログギフトなどは、日常生活のなかでも使いやすく便利です。タレントやアニメのキャラクターなどを用いた企業独自デザインのQUOカードは、株主優待ならではのアイテムとして人気を集めています。

このほかに、社会貢献型株主優待も見られます。2011年の東日本大震災後に注目が高まっており、2024年9月末時点では239社が導入しています。

株主優待を選ぶ際は以下の点を確認しましょう。

まずは、株価、最低株数、所有期間の確認です。

例えば、株価500円で最低株数が100株の場合、500円×100株=50,000円が最低投資金額です。権利落ち日の株保有が必要なので、スケジュールを確認しましょう。また、所有期間も企業により変わりますが、一般的には権利落ち日の株所有となることが多いです。

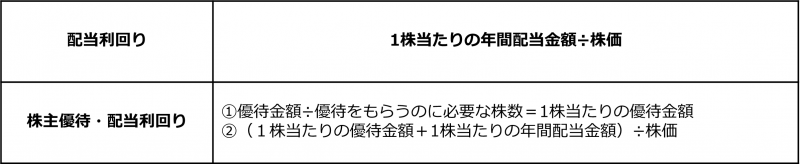

また、株を購入する際に確認が必要なのが利回りです。一般的に、年間配当利回り4%以上が高配当株とされます。配当優待と配当利回りが4%以上を目安とすると良いでしょう。ただし、高配当株は、株価が急落した結果利回りが上昇している可能性もあります。現在の株価の状況を分析し、しっかり確認することがおすすめです。

【利回りの計算】

株主優待は企業の業績次第で廃止される可能性があります。そのため、投資先を決定する際は企業の将来性や経営見通しを慎重に確認する必要があります。また、株主優待の内容は保有株数に比例するわけではなく、最低株数(通常100株)の保有が最も有利になるケースが多いです。

企業と株主双方にメリットをもたらす株主優待。企業は株価の安定を図りながらファンを増やすことができ、株主は配当金以外の特典を受け取ることができます。

株主優待制度のあり方は変化していく可能性がありますが、個人投資家にとっては投資戦略の重要な要素となることに変わりはありません。

優待内容や企業の経営状況を見極め、長期的な視点で活用することが重要です。

〔参考資料〕

大和インベスター・リレーションズ「株主優待の最新トレンド 2025 年 1 月」https://www.daiwair.co.jp/pdf/20250124_trend.pdf

株主優待の意義に関する研究会(事務局:日本証券業協会)「株主優待の意義について」 2025年4月 https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/chousa/yutai_ken/index.html

【著者:ワイズアカデミー(株)】

ご覧いただいたコラムに関連したコラムをご紹介。

ライフプラン

もう始めましたか?新NISA・iDeco

2024/10/20

READ MORE

ライフプラン

単利と複利?資産を効率的に増やす方法とは

2024/06/28

READ MORE

ライフプラン

不動産や車をリセールする お金持ちの考えとは?

2024/08/18

READ MORE

ライフプラン

選ぶべき保険・ライフプランに基づいた生命保険の見直し

2024/04/10

READ MORE